Questo tra gli ultimi progetti degli spazi

pubblici,

il Restauro e riuso del castello di Segonzano (TN)

degli UNA2 architetti (1)

crea una continuità di discorso con i precedenti,

segnando una narrazione continua

di luogo in luogo, fili invisibili

a bassa voce …

Mi intriga questo ultimo delicato progetto

che trova nella sua realizzazione

Una forza fatta di piccoli segni

Tracce

Presenze

Geometrie sottili e dissolte

che definiscono confini sensibili

ridonando una virtuale presenza fortilizia

in uno stemperato concettuale recinto

senza incidere nel/sul paesaggio

Art land o land art-minimal

Opera morfologica e di suolo

Raffinato disegno di profili

In leggerezza

Progetto che lavora profondamente

con il vuoto

con l’Assenza

in cavo

rispetto al profilo della rocca con torretta e sperone merlato

un percorso di visita & viste

attraverso una passeggiata

che racconta il luogo in un gioco

complesso di orizzonti

un’opera tra arte&architettura

di fine garbo

dove la sospensione della figura

nella dissolvenza

forma il luogo dell’immaginario

…la cronologia sospesa/interrotta

si ricompone

rimargina la cesura…

la densità del vuoto disloca

le tensioni & derive

in un solido progetto presente

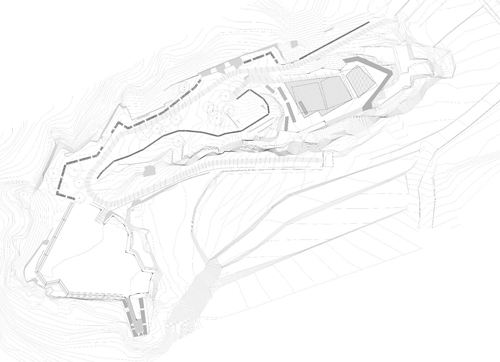

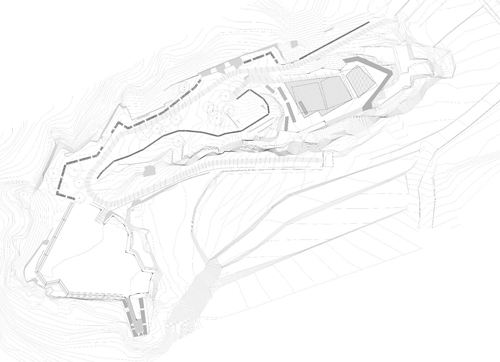

Il Castello di Segonzano, Trento

Recupero e riuso

Stato di fatto prima dell’intervento

Il castello si raggiunge dalla frazione di Piazzo per due

sentieri che si uniscono in corrispondenza del maso del castello

(date 1687, 1860) dove un valloncello tra il maso stesso e

la roccia sarebbe stato esaltato dallo scavo del fossato.

Il muraglione angolare incombe sul sentiero che si inerpica

sulla rupe seguendo la traccia del vecchio percorso di accesso.

Una volta essa era probabilmente obbligata tra i muri esterni

e il ponticello con il ponte levatoio. I muri esterni, se

ne scorgono ancora le tracce erano a picco sulle balze della

profonda valle della Vallaccia a nord. Il sentiero si inoltra

nella macchia di aceri campestri e acacie e sbocca sul piazzale

di sud – est che è chiuso su due lati dai resti

di due robuste cortine alte 11 metri che si congiungono ad

angolo acuto seguendo l’orografia rupestre. Il tratto

sud, lungo 12 metri, è coronato da tre merli alla ghibellina

e conserva la scala rampante di pietra (10 gradini) che portava

al cammino di ronda e due nicchie quadrate in corrispondenza

del piano terreno. Il resto di muro a est, lungo 13 metri,

è coronato da quattro merli e presenta tre feritoie

a strombatura e forse tracce del soffitto a volta del piano

terreno. La saldatura tra le due cortine è data al

coronamento da un doppio merlo angolare e alla base da un

contrafforte a sperone alto circa quattro metri. Il paramento

lapideo è di conci squadrati e piuttosto regolari.

Dal piazzale verso sud si gode di un ampia vista panoramica

sulla Val di Cembra, vista chiusa in lontananza dalla piramide

del Palon (Monte Bondone) prima lo sguardo si sofferma su

dossi dei castellieri di Sevignano, di Lona, di Faver, di

Lasés e il doss Venticia.

Il sentiero poi prosegue nella macchia, costeggia il “Bus

del Picena” che è il resto di un ambiente forse

di guardia o di servizio posto sull’orlo nord –

est della roccia, verso il precipizio della Vallaccia. Da

qui si può salire sul “cubo” di porfido

centrale, il punto più alto di tutto il complesso,

oggi ammantato da un boschetto di pini silvestri e di carpini

neri tra i quali si scorgono ancora degli spezzoni di muri

che forse sono da attribuire al mastio. Parrebbe che il mastio,

a base quadrangolare, misurasse alla base 10x12 metri e chi

i muri fossero spessi circa 2 metri. Poco oltre si raggiunge

la piattaforma orientale che misura circa 30 metri in lunghezza

e 20 in larghezza. La roccia levigata (forse artificialmente)

è oggi circondata da carpini e bassi cespugli che nascondono

i resti dei muri. A sud verso i vigneti di Sotto Castello,

il dosso è terrazzato. Nella roccia a picco si intravedono

a tratti avanzi di fabbricati e di solidissimi muri. A ovest,

verso il torrente Avisio, c’è lo sperone dal

quale si innalza il rudere scoperchiato della torre di vedetta,

localmente chiamata delle Prigioni. E’ costruita anch’essa

in pietre di porfido squadrato ed è a pianta trapezoidale

aperta verso lo spiazzo. Il fondo è cieco, i due piani

soprastanti sono a volte a botte. Al secondo piano ci sono

due finestre strombate per lato. Quelle sul fronte occidentale,

il più stretto, hanno le strombature di differente

angolazione. Da esse si inquadra l’intero tragitto stradale

che si svolge ai piedi della balza scendendo da Piazzo al

ponte di Cantilaga per poi risalire dall’altro lato

della valle verso Faver.

Criteri di progettazione

Un castello bellissimo, completamente diroccato.

Il dovere più ovvio è quello di conservare e

restaurare.

Il dovere meno ovvio è quello di dare un ruolo al castello

ed un senso al suo recupero.

Risorse economiche limitate.

Il primo compito del progetto è quello di risolvere

queste apparenti contraddizioni.

La soluzione è nella definizione di una strategia

evolutiva:

realizzare interventi che siano immediatamente efficaci e

al tempo stesso costituiscano il primo nucleo di un lavoro

sul castello che potrà essere di maggiori ambizioni

e più ampi orizzonti temporali.

E’ certamente prioritario arrestare il degrado del

castello e mettere in sicurezza i manufatti esistenti. E’

indispensabile definire un rilievo critico dell’ esistente

e avviare una indagine conoscitiva più approfondita.

Altrettanto doveroso è però definire una strategia

di intervento che precisi gli obiettivi generali, l’evoluzione

dell’intervento nel tempo,la ripartizione ed il reperimento

delle risorse.

Sono purtroppo molti gli interventi che a distanza di pochi

anni hanno visto riprendere il degrado proprio perché

il restauro non si inquadrava in una logica complessiva di

valorizzazione e fruizione del manufatto che sola può

garantirne l’efficacia.

Il progetto sceglie senza ambiguità di lavorare parallelamente

su due tipi di obiettivi:

-compiere un rilievo critico, arrestare il degrado, restaurare

le emergenze architettoniche principali, mettere in sicurezza

percorsi e manufatti.

-definire i modi della fruizione e il ruolo del Castello per

un suo pieno inserimento nella offerta turistica della Val

di Cembra.

Il progetto di consolidamento conservativo

Dal punto di vista del progetto va fatta qui un importante

premessa. Trovandoci ad operare in un sito archeologico che

non si vuole per il momento alterare per le ragioni sopraesposte

è stato tuttavia, anche in seguito ad un sopralluogo

con il funzionario competente del Servizio Beni Archeologici

della P.A.T., concordato di eseguire degli interventi minimi

per consentire una documentazione dello stato di fatto.

Indagini archeologiche

Si conferma in sostanza lo stato di rudere del sito e non

si interagisce con il sottosuolo che per ora rimane intatto.

Si prevede invece una pulizia di tutta la vegetazione infestante

che attualmente cresce addossata ai brani murari superstiti

e in alcuni casi li copre completamente. Si prevede inoltre

l’asportazione della vegetazione infestante e la pulizia

dei piani pavimentali per la preparazione di sondaggi di scavo

archeologico. Tali sondaggi oltre che nei luoghi che appaiono

di maggior interesse, sono previsti in tutti i punti in cui

saranno posizionate le strutture di nuova realizzazione. Bisogna

infatti evitare di interferire in alcun modo con le eventuali

preesistenze. Si prevede inoltre di asportare i materiali

di crollo dall’interno della torretta, con la seguente

verifica del materiale di scavo, si propongono inoltre saggi

di scavo sugli strati sottostanti i materiali di crollo ed

i detriti, con un rilievi effettuato passo passo degli strati

scavati ed il seguente riordino dei risultati su mappe referenziate.

Infine sempre nell’ambito dei sondaggi preliminari si

prevede uno scavo in trincea con la rimozione della cotica

erbosa che attualmente copre la spianata all’interno

dello sperone merlato e soprattutto quella antistante alla

torretta. Molti studiosi hanno affermato a più riprese

che potrebbero essere delle spianate artificiali, scavate

dall’uomo. Tutte le operazioni qui descritte saranno

eseguite da ditta specializzata in lavori archeologici e in

presenza e sotto la supervisione di funzionari dell’Ufficio

Beni Archeologici della P.A.T.

Analisi morfologica e analisi delle conservazione

delle strutture

Data la natura luogo, aspra e fittamente coperta di vegetazione

non è stato agevole attuare un’indagine morfologica

e della conservazione delle strutture preventiva. Tuttavia

in previsione del progetto di consolidamento conservativo

del castello di Segonzano si è cominciato ad eseguire,

laddove non è risultato impossibile per le particolari

condizioni orografiche, una sovrapposizione delle riproduzioni

fotografiche dei prospetti sui rilievi topografici precedentemente

eseguiti. Su questa base sono state condotte le prime riflessioni

critiche sulle tessiture murarie superstiti, propedeusi necessaria

ad un qualsiasi intervento progettuale.

La convinzione infatti è quella che l’approfondimento

di un analisi morfologica strutturale sia uno dei passaggi

fondamentali per la valutazione degli interventi di restauro

e di consolidamento. Come siamo convinti della necessità,

in determinate condizioni, dell’analisi stratigrafica

per l’individuazione di aree cronologicamente omogenee,

delle sovrapposizioni, dei ripensamenti, delle reintegrazioni

e dei restauri avvenuti nel corso della storia di un bene

architettonico. La metodologia di intervento si basa su alcuni

passaggi stabiliti in partenza e che si possono riassumere

come segue: l’acquisizione delle informazioni di carattere

generale; la schedatura dei caratteri tipologici dei paramenti

murari; l’individuazione della conformazione strutturale

della sezione; l’individuazione dei punti e delle linee

di collegamento e di discontinuità tra i diversi momenti

costruttivi; la valutazione mediante le prove strumentali

più appropriate a seconda del caso delle condizioni

di “stress” delle strutture; la definizione dei

componenti chimico

fisici dei leganti e degli inerti ed infine la formazione

di un abaco per la catalogazione e la illustrazione dei parametri

fin qui illustrarti. Le tavole del rilievo, del rilievo critico

e delle ipotesi di consolidamento allegate al progetto rappresentano

l’esito di questo lavoro condotto con le limitazioni

fisiche poco fa ricordate. Infatti è quasi superfluo

ribadire che tali analisi sarà completata e portata

avanti molto più agevolmente quando saranno innalzati

i ponteggi intorno alle murature esistenti. A quel momento

sono rimandate, e qui si ricordano a puro titolo esemplificativo,

anche le analisi delle buche pontaie e delle tracce d’imposta

delle travature, con eventuali analisi dendrocronologiche

delle travature o delle tracce di travi rinvenute, oltre che

il rilievo accurato di tutte le superfici murarie.

IL PROGETTO

Il castello: “un percorso”

A valle dell’iter conoscitivo “tradizionale”

(rilievi e analisi dei manufatti) si è quindi provato

a cambiare chiave interpretativa e ad analizzare il castello

da altri punti di vista, certamente meno scientifici, ma forse

più aderenti alla reale natura fruitiva e percettiva

di ogni visita ai monumenti. Il castello si incontra all’improvviso,

dietro l’ultimo muro prima del cimitero di Piazzo. Ci

costringe a lasciare l’auto e ad avvicinarci a piedi,

regalandoci la stessa prospettiva che suggestionò Duerer

(e l’autore del ritratto del 1788 nel quale il castello

compare sullo sfondo) e che lo isola, unico manufatto costruito,

sullo sfondo dei vigneti e del bosco.

Lungo la salita svela la forma dei merli, le feritoie, le

superfici del costone roccioso.

Giunti ai piedi dello sperone merlato, la prospettiva cambia

e la torretta ci rivela il suo lato lungo. Si attraversano

alcuni vigneti e si sale la rampa che porta alla spianata

della torretta, ripiano orizzontale dal quale si gode una

drammatica vista sul torrente Avisio.

A partire da questo punto il castello, qui ormai completamente

distrutto, diventa una sorta di percorso tra gli alberi. Le

parti costruite residue sono assenti o appena affioranti lungo

il precipizio. E’ questa la parte in cui per così

dire il castello è “assente” e dove il

progetto ha poi concentrato l’intervento più

evidente: le piattaforme di legno e la torre del mastio.

Curiosamente però le masse alberate (che il progetto

propone di conservare in buona parte) ricostituiscono idealmente

il profilo del castello tra la torretta e lo sperone.

Si sale quindi tra gli alberi e quando si ridiscende si svela

finalmente il possente angolo interno dello sperone merlato

e al di là di un basso muro lo spettacolo della Valle

fino al Monte Bondone.

Il Castello dunque dal punto di vista percettivo

è il suo percorso di visita, la sequenza delle prospettive

e visuali che ci propone, gli spazi aperti appena limitati

dallo sperone e dalla torretta.

Il progetto: “un percorso”

Il progetto accetta ed elabora questa strana natura del castello

come percorso narrativo che inanella una serie di spazi aperti,

ora dominati dallo sperone e dalla torretta, ora affacciati

sulla valle o sul torrente Avisio, ora all’ombra degli

alberi.

La reale fruibilità del castello sarà dunque

nella sequenza e nella differenziazione di questi diversi

ambiti che si intende precisare meglio nelle caratteristiche

e negli usi possibili.

Per quanto concerne il percorso vero e proprio si propone

di lasciare praticamente inalterato il tracciato di quello

esistente (che nella logica di fondazione medioevale segue

la minor pendenza) e di farlo divenire il percorso di visita.

Il materiale proposto è il calcestruzzo architettonico

tipo chromofibra, utilizzato spesso in contesti di valore

storico ambientale (Palazzo Pitti, S. Croce, Assisi, ecc.);

la scelta degli inerti (in questo caso porfido locale) e la

colorazione del legante consentono di realizzare superfici

sufficientemente ruvide e poco “artificiali”.

La pavimentazione sarà intervallata da cordoli di porfido

a distanza variabile in funzione della pendenza del terreno

con i quali saranno realizzati anche i gradini dove necessario.

Il calcestruzzo architettonico non sarà spianato sui

bordi verso il terreno per non definire in modo troppo netto

il limite verso l’erba e non alterare il carattere del

percorso.

A proposito della visita al sito del castello si sottolinea

che è garantita l’accessibilità ai disabili

in tutte le parti di nuova progettazione. Per le parti esistenti

invece si è cercato laddove non esistono le pendenze

a norma di legge di prevedere comunque degli spazi di sosta

e di riposo, tuttavia si richiama il fatto che l’accessibilità

dovrà essere garantita, per il primo tratto di rampe,

da mezzi meccanici motorizzati.

Il progetto: reversibilità

Uno degli assunti iniziali del progetto è quello di

realizzare strutture che siano differenziate per materiale,

tecnologia e forma dalle preesistenze al fine di evitare ogni

possibile ambiguità.

Inoltre le tecnologie scelte devono consentire la totale reversibilità

dell’intervento qualora la futura disponibilità

di più ingenti risorse consenta di impostare più

ambiziose campagne di scavi e relative operazioni di restauro.

Le fondazioni in particolare si sono orientate su 4 diverse

caratteristiche a volte compresenti o intercambiabili tra

loro:

1) fissaggi alla roccia tramite tasselli chimici (interventi

puntuali e bene individuati che non lasciano praticamente

traccia dopo una eventuale rimozione)

2) plinti in cemento armato dove necessario, realizzati però

quasi fuori terra e adeguatamente coperti dalle strutture

lignee progettate.

3) geometria della struttura che consenta massima libertà

agli appoggi per evitare eventuali preesistenze rinvenute

sotto lo strato di terreno superficiale.

4) evitare ogni tipo scavo per non interferire con le preesistenze

del sottosuolo proponendo soluzioni alternative se necessario

(sono ad esempio le zone dove le indispensabili protezioni

del percorso pedonale sono realizzate con gabbioni in rete

e pietrame).

La torretta

Si propone di dare al visitatore la possibilità di

accedere allo spazio interno della torretta e di affacciarsi

alle finestre ed alle feritoie.

Si definisce pertanto una passerella in legno lamellare che

termina in una piccola piattaforma nella zona delle feritoie

al livello intermedio dei tre della torretta.

La passerella in legno è semplicemente appoggiata alle

imposte delle volte esistenti (per non danneggiare in alcun

modo la struttura) ed è costituita da travi in legno

lamellare sulle quali è fissato un assito di tavole

ancora in legno di larice lamellare.

Altro obiettivo è quello di lasciare libera la lettura

dei tre livelli della torretta ed è per questo motivo

che la passerella è ridotta al minimo nella parte iniziale.

Una piccola scala metallica di servizio garantisce un accesso

al livello inferiore per la pulizia e la manutenzione.

Anche la scelta del sistema di illuminazione intende sottolineare

i tre livelli dell’edificio illuminando dal basso i

due inferiori e con un piccolo proiettore quello più

alto.

Anche dall’esterno appositi proiettori su palo illumineranno

i prospetti della torretta.

La spianata della torretta e la panca/parapetto

Sulla spianata della torretta si propone di asportare lo strato

di terreno superficiale e riportare alla luce lo strato roccioso

sottostante (dopo aver realizzato gli opportuni saggi esplorativi

in presenza di un tecnico archeologo).

Quest’area propone uno dei temi ricorrenti del progetto:

la protezione dei percorsi pedonali. In questo caso si propone

di definire una lunga panca/parapetto in legno, che segue

un'unica linea orizzontale, divenendo di volta in volta seduta

o piano rialzato.

Da questo sarà possibile affacciarsi verso il torrente

Avisio ed il ponte di Cantilaga, o più semplicemente

apprezzare le tracce murarie dalle quali la panca si terrà

adeguatamente scostata.

Al di sotto del piano di seduta una linea di luce illuminerà

dal basso la piastra di roccia enfatizzandone ogni variazione.

Sul lato opposto la protezione cerca invece, come per la parte

iniziale del percorso di accesso, la massima trasparenza.

Per questo motivo è prevista una ringhiera in acciaio

zincato che ripete nella sua linea poligonale la costa frastagliata

delle rocce sottostanti. Queste ultime, come anche i muri

di contenimento limitrofi saranno illuminati da piccoli proiettori

incassati a terra alla base del muro.

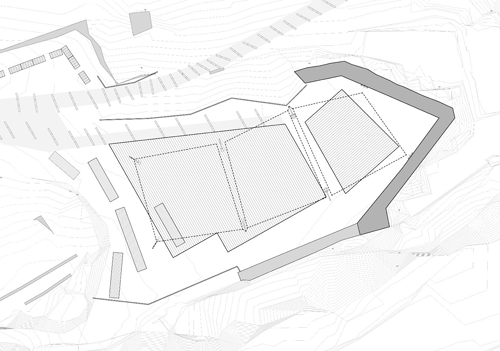

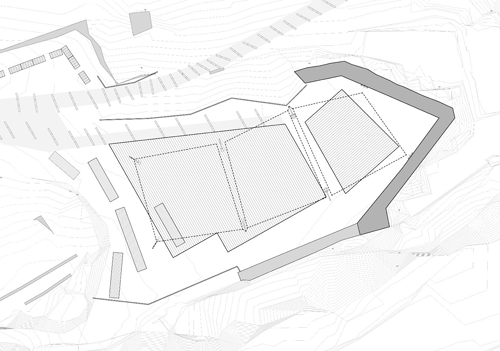

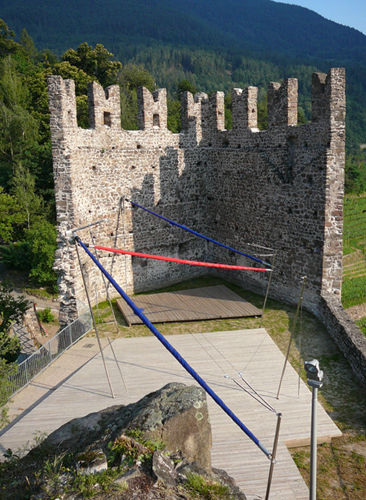

Lo sperone

Parte forse più importante del Castello, dove verosimilmente

potranno tenersi spettacoli o piccole manifestazioni. La volontà

di valorizzare al massimo grado il manufatto e lasciare libera

la prospettiva interna ha comportato la rinuncia al percorso

di ronda metallico inizialmente previsto nel progetto preliminare.

Si prevede la definizione di due piastre in legno, una più

larga e bassa dove saranno verosimilmente disposte le sedie

in occasione degli spettacoli; una seconda piastra poligonale

rialzata (60 cm) anche questa in legno di larice lamellare

potrà invece ospitare un piccolo palco che godrà

del lato interno dello sperone come fondale prospettico. L’area

sarà liberata dal manto erboso per metterne a nudo

il presunto sostrato roccioso, dopo aver realizzato un’opportuna

trincea esplorativa in presenza di un tecnico archeologo della

P.A.T.

Si prevede l’inserimento delle due pedane, di forma

irregolare, a quote differenti con funzione di palcoscenico

l’una e l’altra con funzione di platea. Queste

pedane saranno realizzate con un assito di legno lamellare

di larice di larghezza 160 mm e di spessore 63 mm, montato

su una orditura di travetti in legno di larice, con un passo

di 200 cm ed una sezione di 16x12 cm, che poggeranno a loro

volta, a seconda delle caratteristiche del terreno, o su un

supporto metallico assicurato alla roccia con dei tasselli

chimici o su dei plintini di cemento delle dimensioni di circa

20x20x40 cm. Nel caso dei plinti, che prevedono un sia pur

modesto scasso del terreno (circa 20 cm in profondità),

bisognerà prima procedere con sondaggi, sempre in presenza

di tecnico archeologo abilitato, per verificare la compatibilità

di questo tipo di fondazioni con eventuali preesistenze monumentali.

Nel caso di interferenza, la struttura progettata si comporta

come una sorta di “millepiedi”, cioè infittendo

o allargando l’orditura di base si riusciranno a scavalcare

o ad aggirare tutte le preesistenze. Questo sistema consentirà

in futuro di poter smontare queste strutture anche solo parzialmente.

Questo nel caso in cui fossero messe a disposizione delle

risorse finanziarie tali da consentire una o più campagne

di scavi archeologici. Sul lato opposto lunghe panche in legno

si adeguano alle variazioni di quota del terreno e garantiscono

una comoda fruizione dell’area nelle zone dove maggiore

è la panoramicità.

Le vele

Le due pedane dello sperone saranno sormontate da tre vele

di forma romboidale, per un estensione complessiva di circa

180 mq. Queste vele sono ancorate a terra da 4 pali ciascuna,

in acciaio a sezione circolare del diametro di 80 mm e si

svolgono e riavvolgono su una sorta di albero centrale (la

tecnologia è mutuata da quella delle barche a vela).

Un anemometro comanda al motore di riavvolgere la vela al

di sopra di una certa velocità del vento.

Cosa più importante le vele una volta chiuse hanno

un impatto pressoché nullo a tutto vantaggio della

prospettiva interna dello sperone. Si propone infine di colorare

le vele con i colori dello stemma Comunale (rosso e blu)

Si propone inoltre la riedificazione simbolica della Torre

del Mastio, nella stessa posizione in cui verosimilmente sorgeva,

ma di dimensioni più contenute e di forme più

astratte (ovviamente si manterrà una adeguata distanza

dalle tracce murarie della vecchia torre e ogni minima opera

di fondazione sarà preceduta da opportuni saggi).

L’obiettivo non è naturalmente quello del “reintegro”,

né dal punto di vista formale né tanto meno

da quello ideale. Il tentativo è piuttosto evocativo,

ricreare “in trasparenza” un volume che è

esistito per dare il segno del risveglio del castello dopo

oltre due secoli di degrado e rovina, e soprattutto per favorire

una lettura critica del complesso, almeno dal punto di vista

delle volumetrie e delle relazioni che tra esse si instaureranno,

riscoprendo i rapporti che le varie parti avevano fra loro

e che tutte insieme esercitavano sul paesaggio circostante.

Si propone dunque la costruzione di un volume vuoto, di pianta

quadrata di 8 metri per lato e che si sviluppa in altezza

anche per 8 metri dal piano di calpestio.

Sarà realizzato con una struttura portante formata

da pilastri in legno di sezione rettangolare 14x26, quattro

per lato, ancorati a terra mediante una piastra metallica

a “c” rovescia opportunamente legata alla roccia

mediante tasselli chimici (in alternativa si potranno utilizzare

plinti in c.a. completamente fuori terra ma nascosti nel basamento

ligneo della torre)

La struttura principale sarà opportunamente controventata,

con elementi metallici sempre in ferro zincato. Le pareti

della torre saranno costituite da un brise soleil in listelli

di larice lamellare a sezione trapezoidale di circa 63x120

mm.

Tali listelli avranno un andamento disuguale, saranno cioè

più fitti in basso e andranno diradandosi sempre più

verso l’alto.

La trasparenza sarà pertanto la caratteristica fondamentale

delle superfici della torre, quasi un fantasma della vecchia

torre del mastio della quale evoca la presenza e soprattutto

i rapporti con il resto del castello.

Una tenda avvolgibile su albero centrale collocata lungo la

diagonale del quadrato e del tutto analoga a quelle previste

per lo sperone consentirà di ombreggiare e riparare

dalla pioggia questo spazio. La nuova torre del mastio non

ospiterà al suo interno altro che una piastra in legno

come quelle già descritte che tuttavia per la sua posizione

privilegiata sarà un vero e proprio belvedere su tutto

il complesso monumentale, godendo inoltre di una vista meravigliosa

che abbraccerà tutta la Valle di Cembra per perdersi

all’orizzonte col profilo del Monte Bondone. La tecnologia

e i materiali di grande semplicità utilizzati per la

realizzazione di questo intervento, quasi più di allestimento

che di architettura, consentiranno anche qui, come nel caso

delle pedane, di rimuovere questo manufatto con molta semplicità

in occasione di future campagne di scavo.

Ringhiere e protezioni

Una delle insidie progettuali era la definizione delle ringhiere,

indispensabili data la natura del luogo e potenzialmente di

forte impatto dato lo sviluppo delle aree da proteggere.

La scelta è stata quella della differenziazione (panca/seduta

in legno e ringhiera metallica) e della mimesi con l’ambiente

naturale (rete metallica abbinata al verde, gabbioni di rete

metallica e pietrame)

A seconda della localizzazione le tipologie pensate sono dunque

di quattro diversi tipi.

La panca/ringhiera pensata sul lato nord-ovest della spianata

della Torretta, realizzata con un supporto metallico al quale

sono fissate dei listelli di legno di larice con la doppia

funzione di seduta e ringhiera.

Sulla stessa spianata, ma verso sud si colloca una semplicissima

e leggerissima ringhiera in tondini di ferro zincato, la stessa

si troverà anche sulla salita a sud.

Per contenere i costi nelle zone non visibili si è

pensato di usare delle ringhiere in rete elettrosaldata nascoste

all’interno di bordure vegetali in essenze adeguate

e da definire meglio in fase esecutiva.

La quarta tipologia, è quella di barriere di sicurezza

formate usando i gabbioni di rete metallica riempiti di pietrame

di porfido e posti comunque sempre in lontananza dai brani

murari esistenti onde non falsarne la leggibilità,

soprattutto da lontano, da vicino essendo impossibile leggere

tali barriere come brani storici.

Un vantaggio non trascurabile di questa soluzione è

la possibilità di posarli senza dover fare nessun tipo

di scavo, e quindi di non andare ad interferire col sostrato

monumentale in nessuna maniera. Anche la reversibilità

di tale tecnologia è dunque massima.

Il castello di notte

Le emergenze architettoniche principali, ovvero torretta e

sperone saranno illuminate dall’esterno con appositi

proiettori orientabili e dalle apposite ottiche, da definire

al meglio in fase esecutiva per garantire una appropriata

visibilità anche da lontano (ad esempio dall’altro

lato della Valle).

Il percorso di visita principale sarà illuminato da

proiettori incassati a terra ogni 5/8 m. Questi illumineranno

anche in modo radente il costone esaltando le asperità

della roccia; in corrispondenza di zone di particolare pregio

o resti murari i faretti raddoppiano o sono sostituiti/integrati

da altri proiettori orientabili su palo.

Torretta e Sperone, così come la Torre del Mastio saranno

illuminati anche sui lati interni da altri incassi di potenza

variabile. Le piastre di legno sono appena illuminate invece

da piccoli proiettori incassati nei “muri di legno”.

Da valutare infine la possibilità di proiettori colorati

a colore variabile da utilizzare in occasione di manifestazioni

ed eventi.

Le forme

Si è optato per la realizzazione di strutture che limitino

al massimo l’impatto con il contesto. Dal punto di vista

formale la filosofia che ha guidato l’intervento è

stata quella “di fare un passo indietro” rispetto

al luogo in cui ci si trova a progettare, facendo prevalere

alla gratuità di presunte belle forme, compiute in

se stesse, il rapporto con la prepotente orografia del sito.

Ripercorrendo peraltro la strada già battuta dai primi

costruttori medievali del complesso e dalla famiglia a Prato

sul principio del 1500. Ancora una volta, come in tutti i

castelli alpini è sempre stato, il principio è

stato quello della massima aderenza al terreno ed alle sue

caratteristiche morfologiche.

I materiali

Anche nella scelta dei materiali da costruzione si è

cercato di scegliere la strada dell’armonizzazione massima

con il sito. L’impiego, quasi esclusivo, del legno di

larice, massiccio o lamellare a seconda dei casi, garantisce

un materiale adeguato al contesto alpino in generale e quello

del castello di Segonzano in particolare. Si ricorda qui,

per inciso, che dai documenti del cinquecento si evince che

tutte le coperture del castello erano realizzate in tavolete

di larese, in scandole di larice cioè. Non è

difficile immaginare il colpo d’occhio che il complesso

dovette offrire per circa tre secoli. Delle imponenti masse

murarie realizzate in porfido grigio e bruno scuro, che si

ergevano sullo sperone di roccia di porfido grigio con le

coperture in larice colore grigio argento. Il tutto incastonato

nelle variazioni dei verdi e dei bruni dei boschi, dei pascoli,

dei campi coltivati e degli orti.

Le strutture metalliche saranno in ferro zincato, di un colore,

quando leggermente patinato, grigio appena più chiaro

del larice, anch’esso in armonia con tutto il resto.

Per i percorsi a terra si è scelto nuovamente di impiegare

materiali con stretta attinenza all’ambiente in cui

ci si trova ad operare. Essi sono proposti in cordoli di porfido

di estrazione locale, per la realizzazione delle alzate dei

piani inclinati e dei gradini. Per la pavimentazione, anche

per il contenimento dei costi, si propone l’uso del

calcestruzzo architettonico nel quale, come inerte si propone

di nuovo l’uso del porfido locale vagliato secondo una

granulometria che consenta di ottenere delle campiture il

più uniformi possibile.

Restauro e riuso del Castello di Segonzano/sintesi

Design team

UNA2 | Paola Arbocò - Pierluigi Feltri - Maurizio Vallino

con Jacopo Tabarelli de Fatis

Luogo

comune di Segonzano (Trento)

Incarico

progetto preliminare/definitivo/esecutivo/direzione lavori

Data

fine lavori giugno 2007

Importo lavori

700.000 €